少しでも転職の成功確率を高めるためには、転職に悪い時期は避けたいですよね。

時期選びを間違えてしまうと、理想の求人に出会えなかったり、金銭的に損をしてしまったり、私生活に影響が出てしまったり・・・という事態になりかねません。

理想的な転職をするために、転職するのに悪い時期を学んでいきましょう。

採用担当者に聞いた「転職するのに悪い時期」

採用担当歴10年、国家資格キャリアコンサルタント保有の池田さんに転職するのに悪い時期を教えてもらいました。

月でわけたときのお話をしたあとで、悪い時期を4つ紹介します。

1月〜12月でわけたときには、悪い時期というものは無い

まず結論として、転職するなら8月は避けた方がいいとか、4月が狙い目、など月によって悪い時期・良い時期というのはほとんどありません。

転職に有利不利な月を気にして転職時期を変えるのは、はっきり言ってナンセンスです。

その理由は、主に以下の2点です。

- 月によって求人数・有効求人倍率にそれほど違いがない

- 月を気にしすぎると、自分にとってベストのタイミングを逃すリスクがある

それぞれ詳しく説明していきます。

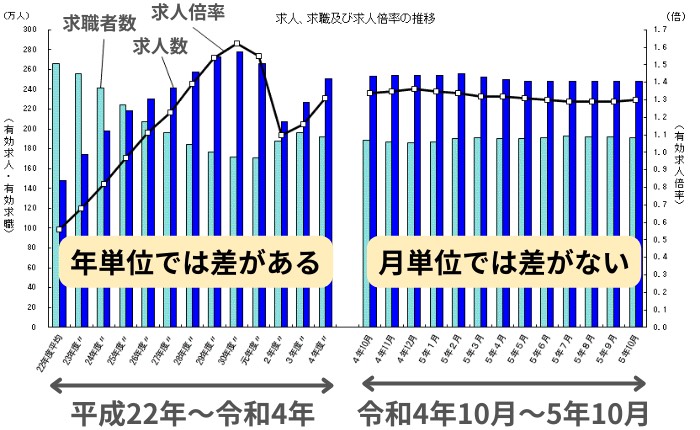

月によって求人数・有効求人倍率にそれほど違いがない

転職活動を始めるのに月を気にする必要がないと言えるひとつの根拠は、どの月に始めても求人数や求人倍率は変わらないということです。

「有効求人倍率」

求職者1人に対して何件の求人があるかを示す数値。高ければ高いほど転職しやすいと言える。

※データ参照元:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36556.html

求人数が少ない時期的要因があるのであれば、その時期に転職活動をしても転職しにくいことから「悪い時期」と言えます。

しかし、上記のデータを見てもわかる通り、令和4年10月〜令和5年10月でそれほど求人数・求人倍率に差はありません。平成30年と令和2年の差のように、年単位で見れば大きな差はありますが、月単位で考えればほぼ横ばいです。

月を気にしすぎると、自分にとってベストのタイミングを逃すリスクがある

転職を希望する人にはそれぞれ、自分にとってのベストの転職タイミングというものがあります。

「関わっているプロジェクトが終了する◯月末」だとか「今の職場で働くのが精神的苦痛なので、なるはや」だとか「2年以内には出産したいから今のタイミングで」など、それぞれのベストがあります。

にも関わらず、「◯月は悪い時期だから、転職しないでおこう」としてしまうと、ベストのタイミングを逃してしまい、「新しいプロジェクトの重要なポジションにアサインされてしまって辞めにくくなってしまった」、「精神的苦痛が長引いて、会社を休むようになってしまった」、「転職先で育休が取得できるタイミングを逃してしまった」などということになりかねません。

また、時期を見計らっているうちに、いいなと思っていた求人が応募を停止してしまうことも起きます。

何月が悪い時期、と考えるのはやめて、自分にとっての悪い時期はいつなのか、ベストなタイミングはいつなのかを考えるようにしましょう。

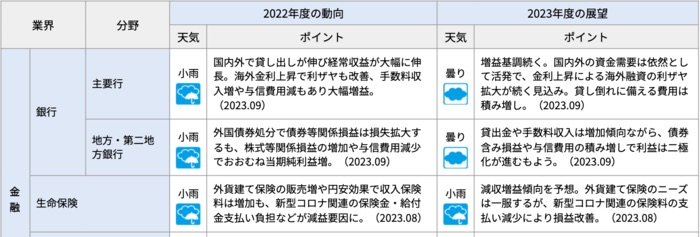

悪い時期①:志望する業界が不景気に直面しているとき

月でわけたときの観点以外だと、転職に「悪い時期」というものは存在します。

志望する業界が不景気に直面している場合、事業活動は縮小され、求人数は少なくなります。一方で転職希望者が減るわけではないので、求人倍率はおのずと低くなり、転職しにくくなります。

仮に運良く採用してもらうことができたとしても、不景気となれば高い給与は期待できないため、転職するのに悪い時期と言えます。

コロナ禍不況の中で、ウェディングプランナーとして転職活動を行ったAさんの意見は非常に参考になります。

2回目の転職だったのですが、不景気の時に転職活動はするものじゃないと思いました。求人数に対して応募者が多いので、選考基準が厳しく書類選考だけで落とされるケースがあったり、選考を進んでいる途中なのに求人自体が取り下げになってしまうケースもありました。

不景気下での転職は、苦戦を強いられることは間違いないでしょう。

ちなみに、志望している業界の景気を知るには、帝国データバンクが出している「業界天気図」などを参考にしてください。

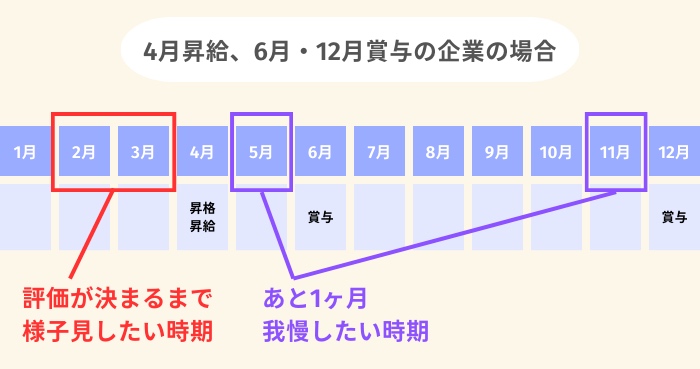

悪い時期②:現職で昇格・昇給・ボーナスがあるタイミング

もらえるお金はしっかりもらっておきましょう、というお話です。

例えば、4月に昇格・昇給があり、6月と12月にボーナスがある企業にあなたが勤めているとします。

もし今の給与に不満があるのであれば、昇給のタイミングを待ち、その結果を待ってから転職することをおすすめします。予想外に高評価をされていたり、経営陣の方針変更で昇給額が思いもがけず高くなる可能性があります。もちろん、いやいやそんな可能性は0%だ、という場合は気にする必要はありません。

また、賞与支給直前の転職は非常にもったいないです。賞与をもらった直後に転職をするのが一番理想的です。

ギリギリでタイミングを誤ってしまったBさんはこのように話します。

当時いた会社では、賞与の支給日が6月1日で「その日に在籍している社員」が対象でした。

自分が想定してたよりも転職活動の進みが早くて、内定先からは6月1日に入社してほしいと言われました。1日ずらして6月2日入社にして6月1日退職にしようかなと少しだけ思いましたが、そんな賞与狙いがあからさまな申し出を会社にする勇気はなく・・・。早く転職したかったのでしょうがないですが、あと1日で賞与の50万円を逃すことになりました。

ちなみに、転職活動自体は1〜3ヶ月くらいかかることが一般的です。Bさんのようにならないよう、転職活動はゴールから逆算して、進めるスピードを調整するようにしましょう。

悪い時期③:同棲開始・結婚式・出産などライフイベントの前後

結婚するしないと問わず、パートナーと一緒に住み始めるというのは、生活環境として大きな変化があります。すべて自分の都合の良いように私生活を送ることはできず、相手の生活リズムにも配慮する必要があります。

そのようなタイミングで転職活動となると、自分にとって理想的な「ワークライフバランス」とは何か?がまだはっきりしないまま企業選びをしなければならなくなります。同居生活が落ち着いてから、転職活動を始めることをおすすめします。

また、結婚式は男女問わず人生での一大イベントです。「結婚式の準備で疲労困憊・・・」という声はよく耳にします。私生活が忙しくなることは間違いないので、その時期に転職活動も同時進行するのは、至難の業とも言えます。逼迫した理由が無い限りは、結婚式が無事終了してから転職活動をしましょう。

結婚式準備と転職活動が同じ時期となると、他にも悩みが出てくるようです。Cさんの話を聞いてみましょう。

結婚式準備と転職活動が重なった時期は、人生で一番しんどかったです。仕事を辞めずに転職活動をしていたのでなおさらです。疲労困憊で、彼とも少しギスギスしてしまいました。

あと、転職先がなかなか決まらなかったので、現職の上司を式に呼ぶべきかどうかは、ギリギリまで悩みの種でした。

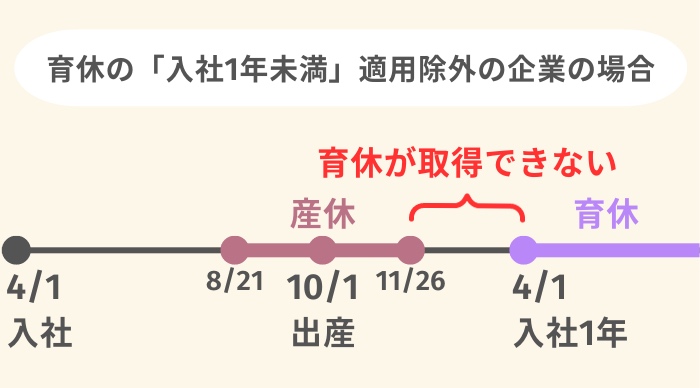

出産前後の転職活動も男女ともにおすすめしません。特に女性は身体的に負担があるだけではなく、精神的にも大変です。また、「育休取得は入社後1年経過した社員のみ対象」と就業規則で定めている会社も多いです。転職時期を誤ってしまうと、育休を取れないという事態にもなりかねないので、注意が必要です。

悪い時期④:現職に迷惑がかかりそうなタイミング

転職において、「立つ鳥跡を濁さず」という姿勢は非常に重要です。

いつどこでどんな繋がりがあるかわかりません。悪い印象を持たれないよう、現職にはできるだけ迷惑のかからない形で退職するのがベストです。

そのため、事業やプロジェクトの繁忙期に転職するのは避けましょう。

繁忙期に辞めるのは避けた方がいいですね。忙しすぎて送別会もしれくれませんでした(笑)

一方で、いつまで経っても人手不足で、どのタイミングで辞めようが迷惑はかけてしまうということもあるかもしれません。その場合は、転職先が決まってから実際に次の会社に入社するまでの期間を極力長くするなどの工夫をして、少しでも現職に負担の無い形で辞めましょう。

2024年は転職に悪い時期ではない

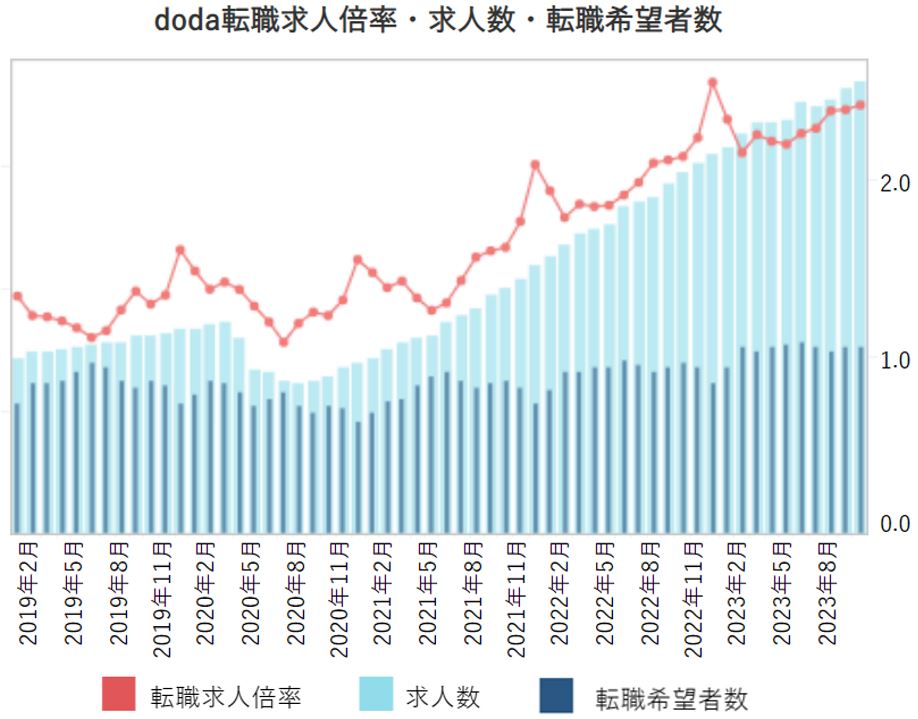

2020年の夏以降、求人数が増加傾向にあります。実際に2023年11月に転職エージェント「doda」が発表した転職求人倍率レポートを見ても、採用ニーズが戻りつつあることがうかがえます。

※データ参照元:https://doda.jp/guide/kyujin_bairitsu/

特に採用ニーズが高まっているのは、即戦力として活躍できる人材です。そのため、現職で培った業界への知見や仕事での実績を転職先で活かしたいとお考えの場合には、今がまさに狙い目の時期かもしれません。

これまでの経験やスキルを即戦力として活用できることをアピールできれば、採用の可能性は高まることでしょう。

さて、ここまで読んで、転職についてもっと詳しく知りたいと思った方は、次の表から参考記事に進んでください。

| そもそも転職すべきなのかどうか、よく考えたい | 転職すべきかどうか悩む方へ|キャリアコンサルタントによる診断テストやチェックリストを紹介 |

|---|---|

| 転職の流れを一から知りたい | 転職活動の流れ・進め方を解説!準備から応募・面接・内定まで27のやることリスト |

| 20代の自分におすすめの転職エージェントを知りたい | 20代におすすめの転職エージェントを目的別・職種別で紹介! |

| 30代の自分におすすめの転職エージェントを知りたい | 30代前半後半におすすめの転職エージェント10選 |

| 40代の自分におすすめの転職エージェントを知りたい | 40代が使うべき転職エージェント15選 |

| 未経験の業界や未経験の職種に興味がある | 未経験の転職を考えたら読んでほしい”天職”を見つけるノウハウまとめ |

| 働きながら転職活動できるのかどうか不安 | 働きながら転職活動・退職してから転職活動、それぞれのメリットデメリットを解説。 |