退職もしくは転職をするにあたっては、損のないように退職日を決めたいですよね。

この記事では、賞与、有給休暇、保険料などの観点から、損のない退職日の決め方を解説していきます。

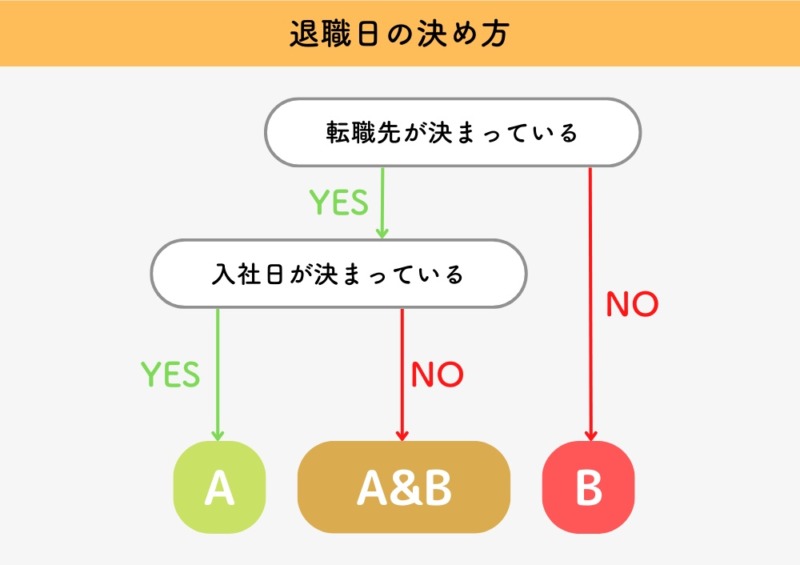

退職日の決め方|フローチャート

退職日の決め方は、自分が置かれた状況によって異なってきます。

まずはこのフローチャートに従って進んだ上で、読む章を決めてください。

| A | 入社日の前日がベスト |

|---|---|

| B | 4つの観点「賞与・退職金」「有給休暇」「就業規則」「引き継ぎ」を加味して決めよう |

上から、読むべき章にジャンプすることができます。

退職日を決める際は、まずは「次の転職先が決まっているかどうか」が大きなポイントとなります。

次の転職先が決まっている場合には、退職日は『入社日の前日がベスト』です。決め方Aを読んでください。

一方、次の転職先が決まっていない、もしくは決まっていても入社日が確定していない場合には、『4つの観点「賞与・退職金」「有給休暇」「就業規則」「引き継ぎ」を加味した上で退職日を決定する』流れになります。決め方Bを読んでください。

決め方A:退職日は入社日の前日がベスト

次の転職先が決まっている場合には、退職日は転職先の「入社日の前日」に設定するのがおすすめです(例:転職先の入社日が4/1であれば、退職日は3/31に設定する)。

というのも、どの職場にも属さない空白期間が発生すると、社会保険から国民保険に切り替える手続きが必要になるからです。損か得かという話ではないですが、国民保険への切り替えは、市役所等に出向いて手続きをする必要があるため、それらを億劫に感じる人は空白期間ができないよう、退職日は入社日の前日に設定するのがベストと言えます。

現時点で入社日が確定していないのであれば、入社日の前日を退職日に設定できるよう、引き継ぎの準備等を進めていくことをおすすめします。

なお、現職の都合によって退職日がずれ込む可能性がある場合には、早めに転職先に相談して、入社日の擦り合わせをしておきましょう。

決め方B:退職日は4つの観点を加味して決めよう

次の転職先が決まっていない、もしくは決まっていても入社日が確定していない場合には、損をしないために以下の4つの観点を加味した上で退職日を決定しましょう。

- 賞与・退職金

- 有給休暇

- 就業規則

- 引き継ぎ

賞与(ボーナス)・退職金のタイミングから退職日を決める

賞与(ボーナス)や退職金をもらってから退職できるよう、逆算して退職日を決めることをおすすめします。

例えば、賞与支給日が6月1日だった場合、5月31日を退職日としてしまうのはあまりにもったいないですよね。6月2日以降を退職日にするようにしましょう。

ただし、既に転職先が決まっている場合であれば、賞与や退職金のことばかり考えてあまりにも退職日が伸びてしまうと、転職先にも迷惑をかけてしまう恐れがあります。そのため、自分なりの妥協点を見つけた上で、退職日を決定する必要があるでしょう。

なお、賞与の査定前に退職の意向を伝えてしまうと、賞与の額を減らされる、もしくは賞与がもらえない可能性があるため、注意が必要です。退職日が先に伸びても問題ないケースであれば、賞与が支給されてから退職の意向を伝えるといいでしょう。

有給休暇の発生日や残日数から退職日を決める

現職での有給休暇を使い切りたいのであれば、有給休暇の発生日や残日数から退職日を逆算するのも1つの選択肢です。

なお、有給休暇の発生する月まで在籍すれば、新たに発生した有給休暇も消化することが可能です。有給休暇は原則として、入社日から6ヶ月後に10日分もらえ、その後1年ごとに勤続年数に応じて付与されるため、発生時期も事前に確認しておきましょう。

■一般的な有給休暇の付与日数

| 勤続年数 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年以上 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |

※上記はあくまで労働基準法の最低基準であるため、職場によって異なる可能性があります。

就業規則に定められている「退職の申し出期間」から退職日を決める

現職の就業規則で「退職の申し出期間」を確認する必要があります。

というのも、具体的な退職の申し出期間については、「退職の申し出は、退職日の○ヶ月前までにしなければならない」というように、各職場の就業規則において、具体的に定められていることが一般的だからです。

例えば、退職の申し出期間が「1ヶ月前」と就業規則で定められている場合には、基本的には1ヶ月先になるまでは転職ができないことになります。

退職の申し出期間は職場によって異なるため、必ず事前に就業規則で確認しておきましょう。

現職の引き継ぎ、職場の業務量から退職日を決める

退職日を決定する際には、現職の引き継ぎの観点も重要です。

引き継ぎの期間があまりに短いと、やめた後の業務が滞る可能性があることに加え、周囲からの印象も悪くなるため、余裕を持って1ヶ月程度は確保しておくのが望ましいでしょう。ただし、引き継ぎに要する期間は、業務の内容や範囲などによって異なるため、状況に応じた判断が必要となります。

また、職場の繁忙期は全般的に業務量も多くなる傾向があるため、その時期に退職する場合には、なるべく早めに退職の意向を伝えましょう。

(これから転職活動を始める人)転職活動期間から退職日を決める

これから転職活動を始める人であれば、転職活動期間から退職日を判断するのが適切です。

転職活動は、1ヶ月半〜3ヶ月くらいかかるのが一般的です。そのため、できるだけ空白期間が発生しないようにするためには、1ヶ月半〜3ヶ月後を退職日の目安として、ご自身の状況も加味した上で退職日を判断するといいでしょう。

補足:退職日の決め方において、保険料はあまり気にしなくていい

退職日をいつにするかによって、負担する保険料が大きく違うことになるのではないか、と気にしている方も多いと思います。

結論としては、そんなに気にする必要はありません。その理由を説明していきます。

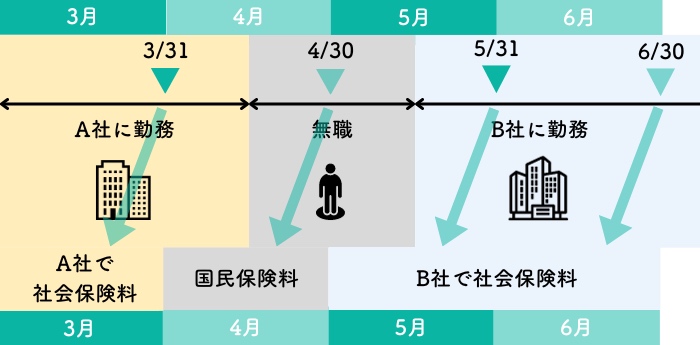

いつ辞めようが、保険料は1ヶ月につき1ヶ月分発生する

まず大前提として、保険料というのは日割り計算ではなく、「末日にどこに在籍していたか」でその月の保険料を納める先が決まるということを覚えておいてください。

このように決まります。

- X月末日において会社に在籍→在籍企業でX月の社会保険料を控除

- X月末日において無職→X月の国民保険料を自分で払う

どの会社で徴収されるかや、保険の種類は変わるかもしれませんが、いつ辞めようが、保険料は1ヶ月につき必ず1ヶ月分発生します。

月の途中で国民保険に切り替えたとしても、社会保険料と国民保険料の二重払いになるわけではありません。

ちなみに、みなさんの中には、「月末日の1日前に退職すると、社会保険料を払わずに済んでお得」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、そのまま鵜呑みにしないほうがいいです。

確かに月末日の1日前に退職すれば、社会保険料は支払わずに済みますが、それはあくまで「現職での」社会保険料が発生しないだけです。退職日の翌日が転職先の入社日であれば、転職先で社会保険料の支払いが発生しますし、仮に無職になる場合であっても、国民保険料の支払い義務が発生することになります。

無理して月末日の1日前を退職日に設定する必要はありません。

社会保険と国民保険はどちらが安いとは一概に言い切れない

国民保険料は所得などの様々な要因によって変わってくるため、一概にどちらが安いとは言い切れません。

退職後の国民保険料を知りたい場合には、お住いの市区町村に直接問い合わせをする必要があります。その金額を基に、どちらが安いのかを判断してください。

退職日を決めたらすべきこと

退職日を決めたらすべきことは以下の2つです。

- 退職の意思、退職日を伝える

- しっかりと引き継ぎを行う

退職の意思、退職日を伝える

退職日を決めたら、会社に退職日を伝える必要があります。

退職の伝え方、いつまでに伝えるべきかについては、こちらの記事を参考にしてください。

しっかり引き継ぎを行う

円満退職のためには、しっかりと引き継ぎを行うことも必須となります。

引き継ぎができていないと、その職場で働く人たちも困ってしまうため、退職後に迷惑をかけないためにも引き継ぎはしっかりと行いましょう。

引き継ぎには口頭の説明だけでなく、作業の手順書を作ったり、業務をリスト化したりすることも必要です。また、取引先がある場合には取引先への挨拶も必要になるため、その時間もあらかじめスケジュールに組み込んでおきましょう。