企業の働きやすさを判断する材料の1つとして、離職率を参考にすることもあるでしょうが、離職率の具体的な調べ方については、いまいち把握できていない人も多いかと思います。

そこで今回は、離職率の具体的な調べ方をご紹介します。併せて、離職率の一般的な計算方法や、離職率を調べる際のポイントについても解説します。

離職率の調べ方!調べ方の網羅性と信憑性をチェック

離職率の調べ方をご紹介します。それぞれ、網羅性と信憑性を星3つで評価しています。

| 網羅性 | 信憑性 | |

|---|---|---|

| 就職四季報で調べる | ★★ー | ★★ー |

| 公式HPで調べる | ★ーー | ★★ー |

| 口コミサイトで調べる | ★ーー | ★ーー |

| 就活・転職エージェントから聞き出す | ★★ー | ★★ー |

| ハローワークで調べる | 不可 | 不可 |

結論、網羅性・信憑性ともに、星3つの調べ方はありません。というのも、企業は一般的に離職率というネガティブな要素を公開したがらないですし、公開する義務もないからです。

それでも、4つの方法を駆使すれば、離職率情報をゲットできる確率が高まります。詳細を順番に解説していきます。

就職四季報を活用した離職率の調べ方

1つ目は「四季報で調べる」方法です。

網羅性:★★ー

信憑性:★★ー

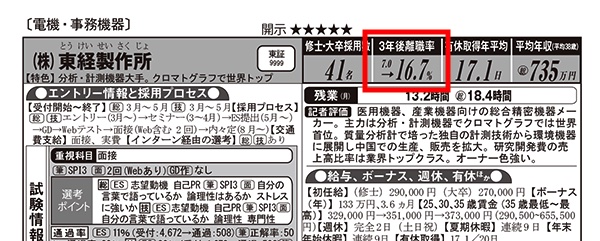

東洋経済新報社から年に1回発行されている「就職四季報」には、各企業の3年後離職率が掲載されているため、手っ取り早く離職率を知りたいのであれば、就職四季報を見るのが最適です。四季報には3年後離職率の他にも、平均勤続年数や平均残業時間、有給休暇の取得実績なども掲載されており、各企業の内情を調べる際に非常に役立ちます。

ただし、企業によっては「NA(No Answer)」として離職率を公開していない場合もあるため、注意が必要です。また、そもそも四季報に掲載されていない企業については、情報を得ることができません。

なお、四季報には「総合版」の他にもいくつかシリーズがあるため、自分の調べたい内容に合わせて使い分けるのがいいでしょう。

◆就職四季報のシリーズ

| シリーズ | 内容 | 離職率に関する掲載項目 |

|---|---|---|

| 総合版 | 全上場企業の情報 | ・3年後離職率 ・全従業員の離職率 |

| 優良・中堅企業版 | 総合版に掲載されていない 地方企業やベンチャー企業の情報 |

・3年後離職率 ・男女別定着率 |

| 女子版 | 女性の働きやすさにフォーカスした企業情報 | ・男女別の3年後離職率 |

公式HPでの離職率の調べ方

2つ目は「公式HPで調べる」方法です。

網羅性:★ーー

信憑性:★★ー

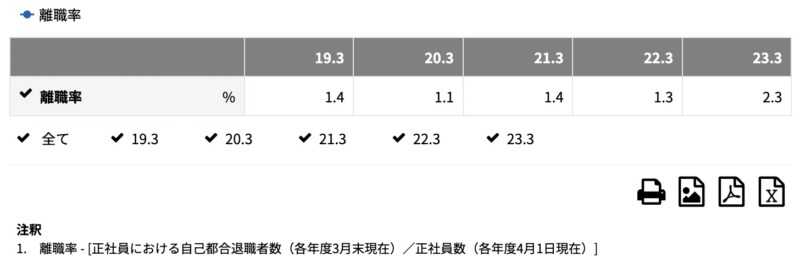

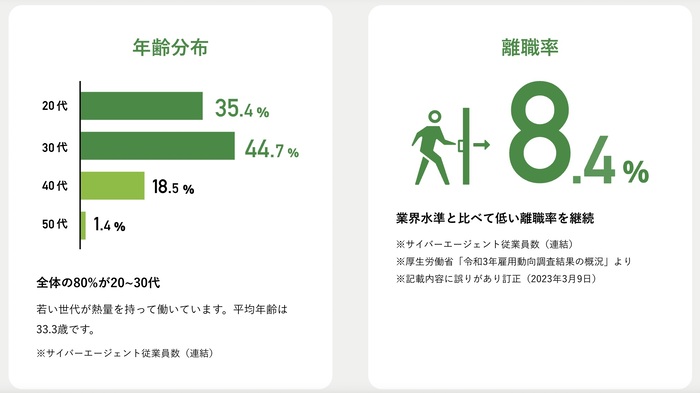

大手企業であれば、自社のホームページでIR情報(企業が投資家に向けて発信している経営状況等に関する情報)として離職率を公表している場合が多く、ネット検索ですぐに離職率を調べることができます。

(参照:大阪ガス)

(参照:サイバーエージェント)

口コミサイトでの離職率の調べ方

3つ目は「口コミサイト」方法です。

網羅性:★ーー

信憑性:★ーー

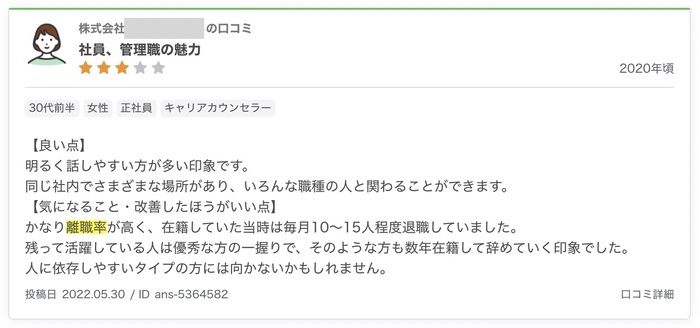

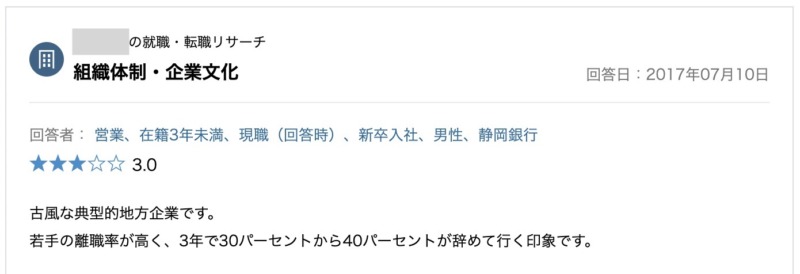

「企業名 離職率」で検索すれば、求人サイトや口コミサイト等から離職率の情報を入手できるケースもあります。ただし、これらの情報は信頼性が担保されていないため、あくまで参考程度にとどめておいた方がいいでしょう。

(参照:転職会議)

(参照:OpenWork)

就活・転職エージェントを活用した離職率の調べ方

4つ目は「就活・転職エージェントから聞き出す」方法です。

網羅性:★★ー

信憑性:★★ー

就活・転職エージェントに登録している人であれば、担当エージェントに離職率を聞くのも1つの手です。

就活・転職エージェントは、企業に人材を斡旋することで成功報酬として紹介料を得ていますが、紹介した人材がすぐに離職してしまうと、受け取った紹介料の一部を返金しなければなりません。そのため、担当者は各企業の離職率について精通しているケースも多く、他では知ることができない情報を把握している可能性があります。

ただし、就活・転職エージェントに離職率を聞いたとしても、必ずしも情報を共有してくれるとは限らないため、注意が必要です。また、転職エージェントによって情報量に差があるため、規模の小さい転職エージェントであれば、あまり情報量に期待はできないでしょう。

ハローワークでは離職率は調べられない

離職率はハローワークに行けば知ることができると聞いたことがある方もいるかもしれませんが、残念ながら、ハローワークでは離職率を調べることはできません。

編集部がハローワークに直接電話をして確認したところ、「特定企業の離職率については、一切公表していない」とのこと。

噂であって事実ではないので気をつけてください。

離職率の調べ方に関するポイント

離職率はその企業の働きやすさを測る指標の1つとなりますが、ただ単に数値を調べて参考にするだけでは、誤った判断を下してしまう可能性があります。

そこで本章では、離職率を調べる際のポイントについて解説します。

離職率について正しい理解をする

離職率とは、企業に在籍している従業員のうち、一定期間内に離職した人数の割合を示す数値です。離職率が低いことは従業員の定着率が高いことを意味するため、一般的には離職率が低いほど働きやすい企業と捉えられています。

離職率の算出方法は、特に法律などで統一されてはいませんが、多くの企業が厚生労働省が用いている以下の計算式によって離職率を算出しています。

例えば、期首(4月1日)の時点で1,000名の従業員が在籍している企業において、期首から期末までの間(4月1日~3月31日)に50名の従業員が離職した場合には、離職率は「5%」(50÷1,000×100)ということになります。分母に用いるのは期首時点の従業員数であるため、4月2日~3月31日の間に新たに入社した従業員は計算には含めません。

また、上記とは別に、3年後離職率という指標も広く浸透しています。3年後離職率とは、新卒社員の3年以内の離職率を示す指標のことで、計算式は以下の通りです。

例えば、2020年4月1日に50名の新卒社員が入社した企業において、そのうち5名が3年後の2023年3月31日までの間に離職した場合には、3年後離職率は「10%」(5÷50×100)ということになります。

企業の働きやすさを比較する際の基準として、新卒社員の3年以内の離職者数を参考にする人も多いことから、3年後離職率も多くの企業で用いられている指標です。後述の就職四季報においても、この3年後離職率を基に各企業のデータを公表しています。

調べて見つけた離職率の算出方法を確認する

離職率を調べる際は、算出方法の確認が必須と言えます。

というのも、前述の通り、離職率の算出方法は法律などで統一されておらず、企業によって算出方法が異なるからです。離職率の算出方法が異なれば、当然ながら計算結果(離職率)も異なってきます。

特に企業が独自に公表している値は、世間体を気にしてあえて離職率が低くなるような算出方法を採用している可能性があるため、注意が必要です。例えば、通常は1年間の離職者数を基に離職率を算出するところ、たまたま離職者数の少なかった数ヶ月間のデータを用いることで、離職率を低く見せようとする企業も存在します。

このように、単純に離職率だけで企業間の比較をしてしまうと、誤った判断を下してしまう可能性があるため、算出方法についても確認するようにしましょう。

複数年の離職率データを参照する

また、離職率を調べる際は、複数年のデータを参照することも大切です。

というのも、単年度の離職率では、その企業の正確な離職率を把握できない可能性があるからです。例えば事業縮小によって、たまたまある年だけ離職率が高くなっている企業において、その年だけのデータを抽出してしまうと、判断を誤ってしまう可能性があります。

このように、離職率を調べる際はなるべく複数年のデータを参照し、離職率の推移なども見ながら、総合的に判断することをおすすめします。

平均離職率データと比較する

令和3年の離職率の平均は13.9%です。

離職率は年によって多少の変動があるものの、直近5年間は15%前後で推移しています。その企業の離職率が高いかどうかを判断する際の一つの目安とするといいでしょう。

◆直近5年間の平均離職率

| 年 | 平均離職率 |

|---|---|

| 令和3年 | 13.9% |

| 令和2年 | 14.2% |

| 令和元年 | 15.6% |

| 平成30年 | 14.6% |

| 平成29年 | 14.9% |

業界ごとの平均離職率と比較する

厚生労働省のデータによれば、サービス業が離職率の高い産業の上位3位を独占しています。サービス業は労働環境がハードであり、なおかつ賃金もそれほど高くないことから、離職率が特に高い業界として知られています。

そのため、離職率が20%であったとしても、「宿泊業・飲食サービス業」の中では高い方、「卸売業・小売業」の中では低い方、と判断すると良いです。

◆令和3年の産業別離職率TOP10

| 順位 | 産業 | 離職率 |

|---|---|---|

| 第1位 | 宿泊業・飲食サービス業 | 25.6% |

| 第2位 | 生活関連サービス業・娯楽業 | 22.3% |

| 第3位 | サービス業(他に分類されないもの) | 18.7% |

| 第4位 | 教育・学習支援業 | 15.4% |

| 第5位 | 医療・福祉 | 13.5% |

| 第6位 | 卸売業・小売業 | 12.3% |

| 第7位 | 学術研究・専門技術サービス業 | 11.9% |

| 第8位 | 運輸業・郵便業 | 11.5% |

| 第9位 | 不動産業・物品賃貸業 | 11.4% |

| 第10位 | 鉱業・採掘業・砂利採取業 | 10.0% |

離職率は低いほど良いわけではないことを理解しておく

離職率は必ずしも、低ければ低いほど良いというわけではありません。

確かに離職率が低いということは、従業員の定着率が高いことを示しています。しかしそれは、従業員が固定化されていることも意味しており、企業全体が保守的な雰囲気であり、中途社員にとっては居心地の悪い環境である可能性があります。

このように、離職率は低ければ低いほど良いとは一概には言い切れません。働きやすい職場を見つけるためには、離職率だけに着目するのではなく、風通しの良さなども含めて総合的に分析する必要があるでしょう。

離職率の調べ方まとめ

ここまで離職率の調べ方について、解説してきました。

◆離職率の調べ方

- 就職四季報で調べる

- ハローワークで調べる

- 企業HPで調べる

- 口コミサイトで調べる

- 就活・転職エージェントから聞き出す

ポイントでも述べた通り、離職率の算出方法は企業によって異なるため、企業間の数値を比較する際は注意が必要です。また、離職率は社会情勢の変化や景気の変動によっても変わってくるため、その時代の背景を読み取ることも大切と言えます。

離職率はその企業の働きやすさを測る指標の1つとして有益なのは確かですが、あくまで判断材料の1つとして活用するようにしましょう。